Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with that of JCacheController::get() in /home/www/web1074/html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Begriff des Rechts

Erstpublikation: 06.04.2011

- Einleitung: Zum Verhältnis von Sache, Begriff und Wort

- Eine erste Kennzeichnung des Rechts

- Kurze Geschichte der philosophischen Auffassungen vom Recht

- Neuere Theorien des Rechtsbegriffs

- Recht als wertbezogene Tatsache und Teil der Kultur: Gustav Radbruch

- Der Rechtspositivismus I: Hans Kelsens Dualismus von Sein und Sollen

- Der Rechtspositivismus II: H. L. A. Harts System von primären und sekundären Regeln

- Moderner Nichtpositivismus I: Ronald Dworkins Unterscheidung von Regeln und Prinzipien

- Kritische Rechtsstudien (Critical Legal Studies)

- Neues Naturrecht

- Der Rechtspositivismus III: Joseph Raz' Betonung der Autorität des Recht

- Der sog. Institutionelle Rechtspositivismus

- Moderner Nichtpositivismus II: Robert Alexys Annahme eines Anspruchs auf Richtigkeit

- Exklusiver Rechtspositivismus/Inklusiver Rechtspositivismus

- Folgerungen: Ziele und Mittel des Rechts

- Bibliographie

- Verwandte Themen

I. Einleitung: Zum Verhältnis von Sache, Begriff und Wort

1

Wie zur philosophischen Erkenntnis anderer Gegenstände ist es auch zur Erkenntnis des Rechts unabdingbar, zunächst sorgfältig zwischen der Sache Recht selbst, dem Begriff des Rechts und dem Wort „Recht“ zu unterscheiden. Man muss also zwischen einer ontologischen, einer erkenntnistheoretischen und einer sprachanalytischen Perspektive auf das Recht differenzieren. So wichtig und grundlegend die Unterscheidung dieser drei Perspektiven auf einer Ebene der Reflexion ist, so bedarf sie allerdings in einem zweiten Schritt auf der Ebene der direkten Untersuchung des Gegenstandes Recht doch der Relativierung, und zwar aus zwei Gründen:

2

Ein erster Grund für die Relativierung der grundlegenden Unterscheidung von Sache, Begriff und Wort liegt darin, dass wir die Sachen selbst – so wie sie an sich sind – nicht erkennen können, sondern nur gemäß unserer Möglichkeiten bzw. Mittel der Erkenntnis und damit vor allem gemäß unserer Begriffe. Allerdings nehmen wir – zumindest im Rahmen einer philosophischen Untersuchung – mittels unserer Begriffe die unwandelbarsten Eigenschaften der fraglichen Sache auf, so dass man davon ausgehen kann, dass sich die Begriffe soweit als möglich der jeweiligen Sache selbst annähern oder jedenfalls annähern sollten (sofern man methodisch richtig vorgeht). Man kann also davon ausgehen, im Rahmen einer methodengerechten Suche nach dem Begriff des Rechts auch die Sache Recht – nicht vollständig, aber so gut es eben geht – zu erkennen.

3

Ein zweiter Grund der Relativierung der obigen grundlegenden Unterscheidung von Sache, Begriff und Wort liegt im Zweifel des Nominalismus, Positivismus bzw. vieler Vertreter der modernen sprachanalytischen Philosophie an der Differenz oder zumindest Differenzierbarkeit zwischen Denken und Sprechen, also zwischen Begriffen und Worten bzw. Sätzen. Versteht man unter „Begriffen“ aber nicht mehr wie in der klassischen Philosophie, etwa bei Kant, gedankliche Werkzeuge unserer Erkenntnis, sondern Elemente unserer Sprache, also Worte bzw. Teile von Sätzen, dann lässt sich die im vorigen Abschnitt geäußerte Vermutung, dass sich die Begriffe der Sache selbst annähern, nicht mehr einfach aufrecht erhalten. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Die einzelnen realen Sprachen sind erstens zeit- und gesellschaftsabhängig und damit zufällig und wandelbar. Sie dienen zweitens vor allem der Kommunikation und nur beschränkt der Erkenntnis . Versucht man drittens, eine ideale Sprache zu konstruieren, dann entfernt man sich offenbar noch weiter von der realen Sache des Rechts.

4

Es kann nicht Aufgabe dieses Artikels sein, diese fundamentalen philosophischen Fragen weiter zu diskutieren oder gar zu lösen. Aber jeder, der sich über den Begriff des Rechts Gedanken macht, muss diese Fragen vor Augen haben und zu einer bewussten Entscheidung über sie kommen, weil jede Erörterung des Rechtsbegriffs schon immer eine solche Entscheidung voraussetzt. Die hier vorgeschlagene Lösung lautet: Die erste, erkenntnistheoretische Relativierung der Unterscheidung von Sache, Begriff und Wort wird akzeptiert. Es wird also akzeptiert, dass wir die Sachen selbst nur im Gewande unserer Begriffe erkennen können, wobei man aber wie erwähnt davon ausgehen muss, dass eine methodengerechte philosophische Suche nach dem Begriff des Rechts sich den wesentlichen Eigenschaften der Sache Recht soweit als möglich annähern kann. Nicht akzeptiert wird hier dagegen die zweite, sprachphilosophische Relativierung der Unterscheidung von Sache, Begriff und Wort, weil die These der Undifferenzierbarkeit von Denken und Sprechen zum einen einzelwissenschaftlich durch Psychologie und Linguistik nicht gestützt ist und zum anderen die philosophische Suche nach den unwandelbarsten Eigenschaften der Sache Recht bzw. den unwandelbarsten Merkmalen des Begriffs Recht unmöglich machen würde: Sie würde den direkten Bezug unseres Begriffs zur Sache Recht selbst abschneiden. Wird hier also nach dem Begriff des Rechts gefragt, dann im Sinne eines gedanklichen Werkzeugs unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit, welches sich den unwandelbarsten Eigenschaften der Sache Recht soweit als möglich anzunähern vermag.

5

Ein wichtiger Weg zur Erkenntnis der beständigsten Eigenschaften des Phänomens Recht scheint also darin zu bestehen, die relativ notwendigen Merkmale des Begriffs Recht zu untersuchen – ausgehend von der Annahme, dass bisher keine einzelne Erscheinung des Rechts ohne diejenigen Eigenschaften gefunden wurde, denen die notwendigen Merkmale des Begriffs Recht korrespondieren. Diese Annahme stützt die weitergehende Annahme, dass auch keine Erscheinungen des Rechts ohne diese Eigenschaften gefunden werden können – eine Annahme, die sich allerdings nur postulieren, nicht aber beweisen lässt. Oder anders und im Hinblick auf den Zusammenhang der Begriffe in unserem Begriffssystem ausgedrückt: Die Rechtsphilosophie kann zu verstehen suchen, welche möglichst invariante Stellung im Begriffssystem aller Zeiten und Völker der Begriff des Rechts einnimmt.

6

Es ist umstritten, was Begriffe sind: ideale Entitäten (Idealismus, Platonismus), reale Eigenschaften von Einzeldingen (Realismus, Carnap), Vorstellungen bzw. mentale Repräsentationen (Konzeptualismus bzw. schwacher Nominalismus, Descartes, Locke, Hume, Kant, Fodor, Prinz) oder sprachliche Einheiten (strikter Nominalismus, Hobbes, Wittgenstein, Quine). Für eine umfassende Sicht, wie sie das Ziel der Philosophie ist, ist die dritte, mentale Interpretation der Begriffe am fruchtbarsten, weil mentale Repräsentationen zwischen den Eigenschaften, die repräsentiert werden, und der Sprache liegen und sich auf beide beziehen. Daher scheinen sie das beste Mittel zur Erlangung einer umfassenden Sicht der einzelnen Gegenstände und ihrer Verbindungen zu sein (vgl. von der Pfordten 2010, S. 70ff., 2004).

7

Neben dem Problem der ontologischen Charakterisierung stellt sich die Frage, wie Begriffe analysiert werden können. Die traditionelle Methode der Definition mittels übergeordneter Gattung und spezifischer Differenz (“per genus proximum et differentiam specificam”) ist der Kritik ausgesetzt, weil sie zweifelhafte metaphysisch-ontologische Entitäten wie „genera“ und „differentiae“ voraussetzt. Aber sie kann als Suche nach relativ notwendigen Bedingungen eines Begriffs reformuliert werden, die – wie wir annehmen können – relativ notwendige Eigenschaften des Phänomens Recht repräsentieren. Wittgenstein hat als Vertreter eines strikten Nominalismus vorgeschlagen, Worte, das heißt Begriffe, in seinem strikt nominalistischen Verständnis mit Hilfe von „Familienähnlichkeiten“ unterschiedlicher Merkmale ohne eine einzige, wie ein Faden durchlaufende Bedingung zu verstehen (1953, § 67). Und H. L. A. Hart ist ihm darin gefolgt (1994, S. 15). Das ist eine nicht auszuschließende Möglichkeit, die allerdings den gravierenden Nachteil hat, keine klare Abgrenzung einzelner Begriffe gegenüber anderen Begriffen über ihre Merkmale zu erlauben. Man wird sie deshalb nur als letzte und schwächste Rückfallposition annehmen können.

8

Akzeptiert man jedoch wenigstens, dass wir zumindest für manche Begriffe einzelne notwendige Bedingungen annehmen, so lässt sich nicht ausschließen, dass ein Begriff mehrere solcher notwen digen Bedingungen aufweist. Weist jedoch ein Begriff mehrere solcher notwendigen Bedingungen auf, so können diese zusammengesetzt werden. Findet man demnach mehrere notwendige Bedingungen für einen Begriff wie den Begriff des Rechts, so kann ihre Zusammensetzung zumindest als ein Fortschritt hin zu einer notwendigen und hinreichenden Bestimmung des fraglichen Gegenstandes angesehen werden, wenn auch das Erreichen einer solchen notwendigen und hinreichenden Bestimmung und damit die Identität oder wenigstens Äquivalenz von definiendum und definiens jenseits rein stipulativer Definitionen etwa der Mathematik und Logik nicht als sicher angenommen oder gar bewiesen werden kann. Es kann sich also nur um einen Prozess der weitestmöglichen Angleichung von definiens und definiendum handeln, bei dem möglichst viele und signifikante notwendige Bedingungen zusammengetragen werden, die das zu untersuchende Phänomen zunehmend von anderen Phänomenen abgrenzen. Diese Vorgehensweise wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass es sich beim Recht nicht so sehr um ein natürliches, sondern vor allem um ein soziales Phänomen handelt. Denn auch bei sozialen Phänomenen kann man zwischen relativ notwendigen und relativ zufälligen Eigenschaften und entsprechend relativ notwendigen und relativ zufälligen Merkmalen des Begriffs unterscheiden. Welche notwendigen Merkmale kann man nun für den Begriff des Rechts annehmen, die vielleicht in ihrer Verbindung zu seiner notwendigen und hinreichenden Bestimmung, also seiner Definition im erläuterten relativen Verständnis führen können?

II. Eine erste Kennzeichnung des Rechts

9

Recht kann prinzipiell als göttliches, natürliches oder menschliches Recht verstanden werden. Aber das sind dann ganz divergente Gegenstände. Deshalb wird das menschliche Recht nachfolgend im Zentrum der Untersuchung des Rechtsbegriffs stehen. Menschliches Recht ist weniger eine natürliche, sondern vor allem eine soziale Tatsache. Aber diese erste Bestimmung ist noch nicht sehr erhellend. Denn es gibt eine Vielzahl sozialer Tatsachen, z. B. die Öffentlichkeit, den Arbeitsmarkt, die Bevölkerungsentwicklung usw. Wie lässt sich das Recht von diesen vielen anderen sozialen Tatsachen unterscheiden?

10

In einer zweiten, auch noch relativ wenig spezifischen Kennzeichnung kann man davon ausgehen, dass das Recht im objektiven Sinn – engl. law, franz. droit – eine Ordnung menschlichen Handelns ist, die dem Zusammenleben dient. Teil des Rechts im objektiven Sinn sind auch subjektive Rechte, also Recht im subjektiven Sinn, die hier aber nicht näher behandelt werden, sondern in einem eigenen Artikel.

11

Das Recht in diesem objektiven Sinn taucht als soziales Phänomen, soweit wir wissen, mehrere tausend Jahre v. Chr. in den Stadtgesellschaften des Vorderen Orients, etwa Mesopotamiens, auf. Das heutige Recht im engeren Sinn und sein Begriff sind Ergebnis eines bereits in der Antike einsetzenden, zweidimensionalen Differenzierungsprozesses:

12

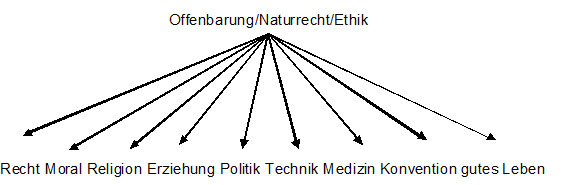

In traditionalen Gesellschaften nahm man vielfach an, dass die wesentlichen Ordnungen menschlichen Handelns von Gott, Göttern oder transzendenten, nichtmenschlichen Wesen gestiftet sind. Das Alte Testament berichtet, wie Moses am Berg Sinai von Gott die Gesetzestafeln mit den Geboten für das jüdische Volk erhält (Exodus 20, 1ff., 24, 12). Und in Platons Dialog Protagoras erzählt der gleichnamige Sophist einen Mythos, wonach Zeus den Menschen das Recht als Mittel zur Lösung von Konflikten übergeben hat (322b6-c2). Im Dialog Nomoi bekräftigt Platon schließlich den göttlichen Ursprung des Rechts (624a1-b3). Bereits in der Antike wurde das göttliche bzw. transzendente Fundament des Rechts aber von einigen zur bloßen „Natürlichkeit“ herabgestuft und in einen Gegensatz zum von Menschen gemachten und deshalb beliebig veränderbaren Recht gebracht, etwa von Kallikles in Platons Dialog Gorgias (482e7-484c3). Als Folge entwickelte sich eine vertikale Differenzierung zwischen dem tatsächlich bestehenden, primären, von Menschen gemachten Recht, also dem Recht als menschlichem Artefakt einerseits (sog. positives Recht) und einer sekundären idealischen Ordnung andererseits, die der Rechtfertigung und Kritik des primären Rechts dient.

13

Als religiöse Offenbarung, Naturrecht und schließlich normative Ethik ist diese sekundäre idealische Ordnung im Laufe der Menschheitsgeschichte durch abnehmende metaphysische Fundierung und sich verringernden Verbindlichkeitsanspruch gekennzeichnet. Dies gilt besonders für die westliche bzw. christlich-jüdische Kultur. In ihr wurde zum einen der Hiatus zwischen primärer tatsächlicher und sekundärer idealischer Ordnung besonders stark akzentuiert und zum anderen die sekundäre idealische Ordnung, die eine Kritik und Rechtfertigung des Rechts liefert, immer weiter depotenziert. Der Extrempunkt dieser Entwicklung ist ein von manchen westlichen Theoretikern vertretener radikaler Rechtspositivismus, der keinerlei idealisch-ethischen Maßstab des positiven Rechts mehr anerkennt, etwa im sog. Skandinavischen Rechtsrealismus (Bjarup 1978) oder bei manchen Rechtssoziologen (Luhmann 1979).

14

Nichtwestliche Kulturen, etwa die islamische Kultur, trennen dagegen weniger stark zwischen primärer tatsächlicher und sekundärer idealischer Ordnung und sehen religiöse, naturrechtliche oder zumindest ethische Normen noch in stärkerem Maße als Recht oder zumindest als für das menschliche Recht verbindlich an.

15

Innerhalb der tatsächlich bestehenden, primären Ordnung fand wiederum besonders ausgeprägt in den westlichen Gesellschaften eine zweite, horizontale Differenzierung in Recht, Moral, Religion, Politik, Erziehung, Konventionen und Regeln der Technik, der Medizin und des guten Lebens usw. statt, während andere Kulturen, etwa die islamische Kultur, bis heute nicht oder jedenfalls nicht so strikt zwischen diesen verschiedenen Arten primärer Ordnungen unterscheiden und entsprechend den Rechtsbegriff nicht wie der Westen auf den klar abgrenzbaren Typus einer bestimmten primären Ordnung einschränken.

16

Dieser horizontale Differenzierungsprozess hat dann auch zu Binnendifferenzierungen innerhalb des Rechts geführt, etwa zur Unterscheidung von Privatrecht, Öffentlichem Recht und Strafrecht und zur Entwicklung von subjektiven Rechten als Teil des Rechts im objektiven Sinn. Wie kann man nun zu einer Abgrenzung des Rechts von anderen sozialen Tatsachen bzw. Ordnungen menschlichen Handelns, die dem Zusammenleben dienen, kommen?

17

Ein erster wesentlicher Schritt ist einzusehen, dass menschliches Recht nicht nur das menschliche Handeln lenken soll, sondern selbst notwendig eine Form menschlichen Handelns im weitesten Sinn (einschließlich seiner vorausgesehenen oder wenigstens voraussehbaren Folgen) ist. Recht ist menschliches Handeln in zweierlei Weise: als ein allgemeines Phänomen und in allen seinen einzelnen Manifestationen. Entscheidet ein Richter, so handelt er. Erlässt ein Beamter einen Verwaltungsakt, so ist dies eine menschliche Handlung. Verabschiedet ein Parlament ein Gesetz, so führt es eine kollektive menschliche Handlung aus.

18

Ist das Recht begrifflich notwendig menschliches Handeln, so erfordert sein Verständnis, die notwendigen Eigenschaften menschlichen Handelns zu berücksichtigen. Was sind die notwendigen Eigenschaften menschlichen Handelns? Menschliches Handeln umfasst zumindest zwei notwendige Eigenschaften: ein Ziel bzw. eine Intention und Mittel in einem sehr weiten Sinn, um dieses Ziel als Zweck zu erreichen. Dies gilt für alle Handlungen, auch wenn die Mittelwahl stark verkürzt sein mag. Das Mittel kann – in einem sehr weiten Sinn – auch die Ausführung der Handlung selbst sein, z. B. wenn jemand nur mit dem Ziel zu laufen läuft oder nur mit dem Ziel zu schauen schaut.

19

Vor dem Hintergrund dieser grundlegenden Ziel-Mittel-Struktur des Rechts wurden in Geschichte und Gegenwart sehr unterschiedliche Auffassungen vom Recht vertreten, denen schon Kant mit Ironie begegnete, als er schrieb: „Noch suchen die Juristen nach einer Definition zu ihrem Begriffe vom Recht.“ (1787, S. 479).

III. Kurze Geschichte der philosophischen Auffassungen vom Recht

20

Die Geschichte der philosophischen Rechtsauffassung ist von einem fundamentalen Wandel der Auffassung des Stellenwerts von Zielen und Mitteln gekennzeichnet. Um ein angemessenes Verständnis des Rechts zu gewinnen, ist es hilfreich, sich zunächst diesen fundamentalen Wandel vor Augen zu führen:

1. Antike

21

Vom Beginn des Philosophierens in der Antike bis zum späten Mittelalter wurde das Recht über ein spezifisches Ziel von anderen Phänomenen abgegrenzt. Dieses Ziel sah man an als dem positiven Recht von der sekundären idealischen Ordnung vorgegeben, und zwar je nach Verständnis dieser sekundären idealischen Ordnung von Gott, dem Naturrecht oder der Ethik. Mit der abnehmenden metaphysischen Fundierung und der Verringerung des Verbindlichkeitsanspruchs der sekundären idealischen Ordnung ging auch eine Depotenzierung des für das Recht notwendigen Ziels einher, wobei sich das Bild im 20. Jahrhundert pluralisiert.

22

Für Platon und Aristoteles war das Ziel von Recht und Politik das Gute, näher erläutert als Gerechtigkeit (Politeia, 327a1ff, 433aff., Nikomachische Ethik, 1129aff.) und, speziell bei Aristoteles, in der Nikomachisc hen Ethik als Glück (eudaimonia, 1094a) und in der Politik als Gemeinwohl (1328a36). Die Mittel spielten keine entscheidende Rolle. Auch Cicero betonte etwa in De Legibus die Gerechtigkeit als Ziel des Rechts (I, 28). Augustinus stellt in De Civitate Dei die Frage, was Reiche ohne Gerechtigkeit anderes seien als große Räuberbanden (IV, 4). Und nach der im Corpus Juris Civilis wiedergegebenen Formel des Ulpian wird das Recht als die Kunst des Guten und Gerechten definiert („Ius est ars boni et aequi.“, Digesten 1, 1, 1.). Die Gerechtigkeit wird als „fester und dauernder Wille, jedem das Seine zukommen zu lassen“ bestimmt („Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.“ Institutionen 1, 1, 1, Digesten 1, 1, 10.).

2. Mittelalter

23

Thomas von Aquin verstand das Recht in der Summa Theologica im sehr umfassenden, das positive Recht weit übersteigenden Sinn der lex als eine Anordnung der Vernunft für das Gemeinwohl, erlassen und öffentlich bekanntgegeben von demjenigen, welcher die Sorge für die Gemeinschaft innehat. (“definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata.”, II-I, qu. 90, 4.). Das Ziel ist demnach das Gemeinwohl, die Mittel sind die Anordnung und die Bekanntgabe. Aber Thomas erwähnt auch die Gerechtigkeit als Ziel des Rechts (II-II, qu. 57ff.).

3. Neuzeit

24

Im 17. Jahrhundert begann die Annahme eines spezifischen, feststehenden und allgemeingültigen Ziels des Rechts zu schwinden. Das Gute, die Gerechtigkeit, das Glück und das Gemeinwohl sah man nicht länger als notwendige Ziele des Rechts und der Politik an. Die Mittel wurden dagegen immer wichtiger.

25

Thomas Hobbes schlug im Leviathan bereits ein stark reduziertes, aber immerhin noch spezifisches und einheitliches Ziel von Recht und Politik vor, die Selbsterhaltung des Menschen (1651, Kap. XVII, S. 117). Allerdings stellt er bei der Bestimmung des Rechts bereits das Mittel des Befehls ins Zentrum (1651, Kap. XXVI, S. 183). John Locke nahm im zweiten seiner Two Treatises of Government als spezifisches Ziel von Politik und Recht die Sicherung des Eigentums an, und zwar in einem weiten, das Leben, die Freiheit sowie materielle Güter einschließenden Sinn (1690, §§ 3, 6, 7, 123, 124). Die Utilitaristen gingen immer noch von einem spezifischen Ziel des Rechts aus, allerdings in der reduzierten Form der Maximierung des Glücks, verstanden als kollektive Perfektionierung der individuell-kontingenten Zustände von Lust und Leid (Bentham 1789, S. 1ff.).

26

Nach Fichte ist das Rechtsverhältnis dadurch charakterisiert, dass zwischen vernünftigen Wesen jedes seine Freiheit durch den Begriff der Möglichkeit der Freiheit des anderen beschränkt, unter der Bedingung, dass das erstere die seinige gleichfalls durch die des anderen beschränkt (1796, S. 52.). Kant definierte das Recht im ersten Teil seiner Metaphysik der Sitten, den Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre, mit Blick auf ein liberales und sehr eingeschränktes Ziel als den Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen unter einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. (1797, S. 230). Für Hegel ist das Ziel des Rechts die Freiheit, allerdings nicht im kantisch-liberalen Verständnis als äußere Handlungsfreiheit, sondern in einem objektivierend-moralischen und gemeinschaftlichen Sinn (1821, § 4, S. 46; § 40, S. 98).

4. 19. und beginnendes 20. Jahrhundert

27

Im 19. und 20. Jahrhundert führten der Skeptizismus gegenüber notwendigen Zielen, der Wertrelativismus und generell der allgemeine wissenschaftstheoretische Positivismus sowie speziell der juristische Positivismus dazu, spezifische Ziele des Rechts ganz zu bestreiten und sein Verständnis praktisch gänzlich auf die Mittel zu reduzieren. In England charakterisierte etwa John Austin das Recht in der Nachfolge von Hobbes als sanktionierte Befehle (1832, S. 12, 21-37), ohne noch ein spezifisches Ziel des Rechts anzunehmen. In Deutschland definierte Rudolf v. Jhering das Recht rein formal, nämlich als Inbegriff der in einem Staate geltenden Zwangsnormen (1893, 1. Bd., S. 320.). Norm und Zwang waren für ihn die entscheidenden Mittel des Rechts. V. Jhering nannte allerdings immerhin noch einen Zweck des Rechts, wenn auch einen relativen und wenig spezifischen: die Sicherung der Lebensbedingungen der Gesellschaft (1893, 1. Bd., S. 443).

28

Die Rechtsphilosophie des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts ist wie die allgemeine Philosophie durch einen großen Pluralismus der Konzeptionen gekennzeichnet (vgl. Kaufmann/Hassemer/Neumann 2011; Röhl 2008; Seelmann 2010; Brugger/Neumann/Kirste 2008). Nur wenige wesentliche können hier erwähnt werden:

IV. Neuere Theorien des Rechtsbegriffs

1. Recht als wertbezogene Tatsache und Teil der Kultur: Gustav Radbruch

29

Gustav Radbruch hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder eine umfassende Rechtsphilosophie mit einem notwendigen Ziel des Rechts entworfen. In seinem der Tradition des Neukantianismus verpflichteten Hauptwerk Rechtsphilosophie von 1932 steht erneut die Gerechtigkeit als „Rechtsidee“ bzw. Höchstwert im Mittelpunkt (2003, S. 34ff.). Radbruch charakterisiert das Recht als wertbezogene Tatsache, als Teil der dritten Sphäre der Kultur zwischen Wirklichkeit und Wert. Die Gerechtigkeit im umfassenden Sinn enthält nach Radbruch drei Unterziele (S. 54ff., 73ff.): die Gerechtigkeit im engeren Sinn formaler Gleichheit, die Zweckmäßigkeit und die Rechtssicherheit.

30

Während die Gerechtigkeit im engeren Sinn der Gleichheit nur die Form des Rechts liefert, bedarf der Inhalt des Rechts der Zweckmäßigkeit. Hierzu kann man Individual-, Kollektiv- und Werkwerten folgen, zwischen denen eine eindeutige Entscheidung nicht möglich ist. Das bedeutet: Ein wesentliches Element der Gerechtigkeit im weiteren Sinne ist nicht eindeutig zu bestimmen. Dies eröffnet den Spielraum für den dritten Teil der Gerechtigkeit, die Rechtssicherheit, und damit, obwohl Radbruch kein Rechtspositivist war, nach Ansicht mancher Autoren für zwei rechtspositivistische Tendenzen.

31

Die eine Tendenz liegt in der generellen Legitimation zur Rechtssetzung. Radbruch schreibt: „Wer Recht durchzusetzen vermag, beweist damit, dass er Recht zu setzen berufen ist.“ (S. 82) Das bedeutet nicht, dass die Rechtssetzung ohne Bezug zur Gerechtigkeit erfolgen darf. Die Gewährleistung der Rechtssicherheit wird nur zur notwendigen, nicht aber, wie im Rechtspositivismus, zur hinreichenden Voraussetzung. Nicht behauptet wird, dass ein Bezug zur Gerechtigkeit für das Recht nicht notwendig ist.

32

Die andere Tendenz betrifft die Rechtsbefolgung: Radbruch gestand dem einzelnen Bürger bei „Schandgesetzen“ ein Recht zur Gehorsamsverweigerung mit Verweis auf sein Gewissen zu. Allerdings – und dies ist das einzige tatsächlich positivistische Anwendungselement in seiner Theorie – sollte der Richter auch gegen sein Gewissen Recht sprechen. Die bekannte Passage lautet: „Für den Richter ist es Berufspflicht, den Geltungswillen des Gesetzes zur Geltung zu bringen, das eigene Rechtsgefühl dem autoritativen Rechtsbefehl zu opfern, nur zu fragen, was Rechtens ist, und niemals, ob es auch gerecht sei. Man möchte freilich fragen, ob diese Richterpflicht selbst, dieses sacrificium intellectus, diese Blankohingabe der eigenen Persönlichkeit an eine Rechtsordnung, deren künftige Wandlungen man nicht einmal ahnen kann, sittlich möglich ist. Aber wie ungerecht immer das Recht seinem Inhalt nach sich gestalten möge – es hat sich gezeigt, dass es einen Zweck stets, schon durch sein Dasein, erfüllt, den der Rechtssicherheit. Der Richter, indem er sich dem Gesetz ohne Rücksicht auf seine Gerechtigkeit dienstbar macht, wird also trotzdem nicht bloß zufälligen Zwecken der Willkür dienstbar. Auch wenn er, weil das Gesetz es so will, aufhört, Diener der Gerechtigkeit zu sein, bleibt er noch immer Diener der Rechtssicherheit.“ (S. 84) Angesichts der Gefahr nicht gesetzestreuer Richter in der Weimarer Republik war diese Haltung verständlich. Aber sie konnte zu blindem Rechtsgehorsam, zur Rechtsanwendung ohne Rücksicht auf die Gerechtigkeit führen. Überdies vermisst man die Unterscheidung zwischen der rechtlichen und der ethischen Pflicht zum Rechtsgehorsam.

33

Nach 1945 hat Radbruch vor dem Hintergrund der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus die Forderung nach einer strikten Befolgung des positiven Rechts seitens der Richter relativiert. Dies führte zur berühmten Radbruchschen Formel, die nach 1945 und 1990 zur Aufarbeitung des NS- und SED-Unrechts von den Obergerichten mehrfach herangezogen wurde (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 3, 58 (119); 3, 225 (233); 6, 98 (106); 6, 132 (198); 6, 389 (414ff.); 23, 98 (106); 54, 53 (67ff.); 95, 96 (135). Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (BGHZ) 3, 94 (107); 23, 175 (181); in Strafsachen (BGHSt) 2, 173 (177); 2, 234 (238); 3, 357 (362ff.)).

34

Die Formel entstammt einem Aufsatz von 1946 mit dem Titel Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht und lautet: „Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreic ht, dass das Gesetz als 'unrichtiges Recht' der Gerechtigkeit zu weichen hat. Es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz unrichtigen Inhalts dennoch geltenden Gesetzen; eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe vorgenommen werden: wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewusst verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur ‚unrichtiges Recht‘, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur.“ (1946, S. 216).

35

Man kann in dieser Passage drei Stufen der Beurteilung des positiven Rechts als ungerecht unterscheiden: (1) Recht, das inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist. Dieses Recht verdient den Vorrang vor aller rechtsethischen Kritik. Es bleibt in jedem Fall geltendes Recht. (2) Recht, bei dem der Widerspruch zur Gerechtigkeit aus einer objektivierenden Perspektive ein „unerträgliches Maß“ erreicht, so dass es als „unrichtiges Recht“ seine Geltung verliert. Es wird also ontologisch nach wie vor als Recht angesehen, weist aber nicht mehr die Eigenschaft der Geltung auf und darf deshalb nicht mehr angewandt und befolgt werden. (3) Handeln, bei dem Gerechtigkeit nicht einmal subjektiv erstrebt wird, bei dem also der Rechtssetzer nicht einmal die Absicht hat, gerecht zu entscheiden. Dieses Handeln entbehrt überhaupt der Rechtsnatur. Ihm fehlt nicht nur die Geltung wie einem Gesetz, das noch nicht in Kraft oder außer Kraft getreten ist. Es ist überhaupt kein Recht, sondern Unrecht, Macht, Gewalt, Herrschaft o. ä.

36

Die Rechtsprechung und auch manche Theoretiker haben nicht zwischen der zweiten und dritten Alternative unterschieden, obwohl Radbruch die Unterscheidung eindeutig ausgesprochen hat. Sie liegt angesichts der Radbruchschen Rechtsphilosophie auch auf der Hand: Setzt Recht für seine Existenz die Rechtsidee der Gerechtigkeit voraus, so besteht beim Fehlen einer entsprechenden subjektiven Intention des Rechtssetzers kein Recht, sondern nur Unrecht, Macht, Gewalt o. ä.

37

Radbruchs Verständnis der Gerechtigkeit im weiten Sinn steht vor dem Problem, dass die Rechtssicherheit ein relativ konkretes und zudem nur untergeordnetes Zwischenziel bzw. im Vergleich zum Hauptziel der Gerechtigkeit sogar eher Mittel ist, während die Zweckmäßigkeit sehr abstrakt und unspezifisch bleibt. Tatsächlich verweist die Zweckmäßigkeit lediglich auf die notwendige Bedingung jedes menschlichen Handelns, nicht nur des Rechts, überhaupt ein Ziel zu verfolgen. Die Gerechtigkeit im Sinn formaler Gleichheit und vielleicht sogar die Gerechtigkeit im umfassenden Sinn könnten ein solches Ziel sein. Nötig ist deshalb die Identifikation spezifischerer Ziele. Radbruchs Erläuterung der Gerechtigkeit mit Hilfe der erwähnten drei Teile bleibt also unbefriedigend, weil sehr unterschiedliche Elemente des allgemeinen Ziel-Mittel-Zusammenhangs ohne eindeutigen Bezug auf diesen Zusammenhang verbunden werden.

2. Der Rechtspositivismus I: Hans Kelsens Dualismus von Sein und Sollen

38

Wesentliche Vertreter des Rechtspositivismus verneinen dagegen jedes notwendige Ziel des Rechts und bestimmen es ausschließlich durch seine besonderen Mittel, insbesondere die spezifische Struktur seiner Normen bzw. Regeln.

39

Nach Hans Kelsen soll die Rechtslehre bzw. Rechtstheorie „rein“ sein. “Rein” ist eine Theorie des Rechts, die sich nur auf den Gegenstand Recht beschränkt. Kelsen versucht deshalb in seinem Hauptwerk Reine Rechtslehre (Erstausgabe 1934, 21960 wesentlich verändert), die Rechtstheorie auf eine von ethischen, psychologischen, soziologischen, politischen und ökonomischen Einflüssen gesäuberte Beschreibung des Rechtssystems zu reduzieren (1960, S. 1ff.). Jeder “Methodensynkretismus” soll vermieden werden.

40

Die Reine Rechtslehre ist ausschließlich eine Theorie des positiven Rechts. Kelsen wendet sich gegen jede Theorie der Gerechtigkeit mit wissenschaftlichem Anspruch. Die Rechtsethik ist seiner Meinung nach bloße Politik. Die Rechtsphilosophie kann als wissenschaftliches Unternehmen nur in einer Rechtstheorie bestehen, nicht aber in einer Rechtsethik. Diese skeptische Auffassung gegenüber der Ethik entspricht der Grundhaltung des logischen Positivismus bzw. logischen Empirismus der damaligen Zeit (Wittgenstein, Schlick, Ayer) zur Ethik. Danach kann die Ethik nur die tatsächliche Moral beschreiben und die Ethiksprache analysieren, also nur deskriptive Ethik und Metaethik sein, nicht aber eine gehaltvolle normative Ethik.

41

Kelsen geht von einem fundamentalen und unüberbrückbaren Unterschied von Sein und Sollen, also der empirischen Tatsachen und Tatsachenurteile auf der einen Seite und der Werturteile und Normen auf der andere n Seite aus. Dieser Unterschied zwischen Sein und Sollen soll unserem Bewusstsein unmittelbar gegeben sein. Er ist nicht weiter analysier- oder erklärbar. Die Normen sind keine empirischen Tatsachen, sondern Teil des Sollens. Ihre spezifische Existenzweise ist ihre Geltung. Durch die Beobachtung empirischer Tatsachen, etwa der Sitzung eines Parlaments, und durch die Hinzunahme bestimmter Normen, etwa der Normen der Verfassung und der Geschäftsordnung dieses Parlaments, gewinnen wir die Erkenntnis, dass eine bestimmt Norm gilt. Die bloße Beobachtung von Tatsachen kann uns dagegen nie zu einer solchen Erkenntnis der Geltung einer Norm führen.

42

Die Deutung rechtssetzender Akte erfordert Rechtsnormen. Die Rechtsnormen schreiben bestimmten naturgesetzlichen Vorgängen, nämlich solchen, die Tatbestand eines Aktes sind, einen Sinn zu. In einigen Fällen erfolgt dies dadurch, dass Rechtsnormen den subjektiv gemeinten Sinn des Aktes auch zu dessen objektivem Sinn erklären. In anderen Fällen kann der Sinn, den das Recht einem Akt zuschreibt, aber auch von dem subjektiven Sinn der handelnden Person unabhängig sein. Die Rechtsnormen sind also in dieser Konzeption Deutungsschemata für Akte. Zugleich sind sie aber, und das macht ein Spezifikum dieser Konzeption aus, selbst der Sinn von Akten, nämlich von Akten der Gesetzgebung und auch der Verwaltung sowie Justiz.

43

Der Kern der Kelsenschen Auffassung von der Rechtsstruktur ist die Lehre vom Stufenbau. Diese Lehre wurde schon früher von Adolf Merkl vertreten (1923, S. 181ff.) Aber Kelsen hat sie verfeinert und populär gemacht. Das Recht ist danach als ein hierarchischer Stufenbau von Rechtsnormen zu verstehen. Dieser Stufenbau der Rechtsnormen führt zu einer Hierarchie von Rechtssetzern: Verfassungsgeber, Gesetzgeber, Verordnungsgeber, Behörden und Gerichte.

44

Die Spitze der Normhierarchie bildet eine Grundnorm. Die Grundnorm soll keine positiv gesetzte, sondern eine von der Rechtswissenschaft oder vom juristischen Denken vorausgesetzte Norm sein, welche die Deutung von Akten als rechtlich ermöglicht. Kelsen hat die Kennzeichnung dieser Grundnorm mehrfach verändert. In der 2. Aufl. der Reinen Rechtslehre qualifiziert er sie als „transzendental-logische Voraussetzung“, als eine Bedingung der Möglichkeit rechtswissenschaftlichen Denkens (1960, S. 196ff, 204). Die Grundnorm wurde von Kritikern immer wieder als Fiktion abgelehnt.

45

Kelsen unterscheidet zwischen dynamischen und statischen Normsystemen. In statischen Systemen gelten die Normen kraft inhaltlicher Rückführung auf eine höhere Norm, in dynamischen Systemen dagegen unabhängig von ihrem Inhalt kraft formaler Ermächtigung durch eine höherrangige Norm, z. B. die Ermächtigung zum Erlass einer Verordnung durch Gesetz, die Ermächtigung zum Erlass eines Verwaltungsaktes durch Verordnung usw. Das Rechtssystem ist für Kelsen ein dynamisches System. Seine Geltungshierarchie basiert also nicht auf inhaltlicher Übereinstimmung, sondern lediglich auf formaler Ermächtigung (198ff.). Der Charakter als dynamisches System erleichtert die ständige Veränderung des Rechts, da nicht jede inhaltliche Modifikation auf einer Ebene sofort auf allen Ebenen inhaltliche Parallelveränderungen nach sich ziehen muss. Notwendig für das Recht ist des Weiteren die Anwendung von Zwang, welcher die Befolgung sichert.

46

Die Dynamik und der Zwang sollen das Recht nach Kelsen also von anderen sozialen Normenordnungen wie der Moral unterscheiden. Die Last der Abgrenzung liegt somit ausschließlich auf spezifischen Mitteln, nicht auf notwendigen Zielen. Aber auch die Moral kann Zwang anwenden. Und moderne Rechtssysteme schreiben vielfach eine inhaltliche Verbindung der Normen verschiedener Hierarchiestufen vor, sind also nicht dynamisch. Verordnungen müssen etwa in Deutschland nach Art. 80 I S. 1, 2 GG in Inhalt, Zweck und Ausmaß durch das Gesetz bestimmt sein, Gesetze sind nach Art. 20 III GG ihrerseits inhaltlich an die Verfassung gebunden und die Grundrechte entfalten mittelbare Drittwirkung für das einfache Recht. Kelsens Kennzeichnung des Rechts als ausschließlich oder auch nur vorherrschend dynamisch ist also zumindest für eine Rechtsordnung wie die deutsche unzutreffend.

47

Die objektive Geltung stellt quasi das allumfassende Verbindungselement zwischen den einzelnen Rechtsnormen dar. Nur mit Hilfe der objektiven Geltung kommt der Stufenbau zustande. Neben der These des Stufenbaus ist demnach eine Norm- und Geltungstheorie das Herzstück der Kelsenschen Rechtstheorie. Diese umfasst vier Elemente:

48

(1) Die übergeordnete Rechtsnorm soll nach Kelsen ein erkenntnistheoretisches Deutungsschema enthalten, das ein subjektives Sollen/Wollen als bloße Tatsache bzw. ein Sein in ein objektives Sollen, eine objektive Norm verwandelt (Sein-Sollen-Dualismus). Aber: Wa rum soll eine solche Deutung nicht auch durch andere Sozialnormen als durch Rechtsnormen erfolgen, etwa durch sprachliche Normen? Und: Was heißt „objektives Sollen“? Als Verbindlichkeitsbehauptung erscheint nur Intersubjektivität möglich.

49

(2) Die Geltung soll nach Kelsen die Inkorporation einzelner Willensakte in das Rechtssystem ermöglichen, das heißt deren Auszeichnung als Rechtsnormen und damit als Teil des Rechtssystems. Aber: Inkorporation muss nicht durch höherrangige Normen erfolgen. Neben Art. 76ff. GG spielen beim Gesetzeserlass zum Beispiel das Bundeswahlgesetz und die Geschäftsordnung des Bundestages eine entscheidende Rolle. Auch eine Inkorporation durch Selbstdeutung ist möglich, z. B. im Falle einer Revolution.

50

(3) Die Geltung soll nach Kelsen die rechtsinterne Rechtfertigung niederrangiger Rechtsnormen durch höherrangige Rechtsnormen bewirken. Aber: Eine rechtsinterne Rechtfertigung verleiht keine objektive, über die reine Positivität des Rechts hinausgehende rechtsethische Rechtfertigung.

51

(4) Die Geltung ermöglicht schließlich nach Kelsen die Konfliktlösung zwischen konkurrierenden Rechtsnormen, also die Kollisionsvermeidung. Dieser Geltungsbegriff ist plausibel. Zur Kollisionslösung ist die Bildung einer übergeordneten Kollisionsregel zweckmäßig, jedoch kein weiterer Regress erforderlich, da jede Norm für sich selbst Geltung behauptet.

52

Man kann die hier geäußerte Kritik an Kelsens Theorie zusammenfassen: Die Verneinung eines notwendigen Ziels des Rechts macht für Kelsen den Versuch notwendig, allein die Mittel zur Unterscheidung des Rechts von anderen Ordnungen menschlichen Handelns heranzuziehen. Die Mittel des Rechts sind aber in der Realität viel pluraler und variabler als Kelsen dies zugesteht. Und sie sind auch von anderen Normsystemen einsetzbar, also nicht spezifisch für das Recht.

3. Der Rechtspositivismus II: H. L. A. Harts System von primären und sekundären Regeln

53

Als bedeutendster angelsächsischer Vertreter des Rechtspositivismus im 20. Jahrhundert sieht Hart das entscheidende Merkmal des Rechts wie Kelsen nur noch in Mitteln. Ein sehr unspezifisches Ziel, das viele andere menschliche Handlungen ebenfalls verfolgen, erwähnt er nur en passant: “I think it quite vain to seek any more specific purpose which law as such serves beyond providing guides to human conduct and standards of criticisms of such conduct.” (1994, S. 249).

54

Hart kritisiert in seinem Hauptwerk The Concept of Law (EA 1961) zunächst eine extrem reduktive Variante des Rechtspositivismus. Austins Imperativentheorie, die Recht als Inbegriff allgemeiner, sanktionsbewehrter Befehle eines Souveräns ansieht (siehe oben unter III. 4), vermag Gewohnheitsrecht sowie Normen, die Befugnisse verleihen und nicht sanktionsbewehrt sind, rechtliche Beziehungen begründen oder verändern oder den Gesetzgeber selbst binden, nicht adäquat zu erklären. Da sich die Gesetzgebungsbefugnis eines Souveräns nur mit Bezug auf bestimmte Regeln feststellen lässt, kann es keine von einem Souverän gegebenen Befehle geben, bevor Regeln da sind, die befolgt werden.

55

Hart akzeptiert als Ausgangspunkt seiner eigenen Theorie Austins Annahme der Verpflichtung als notwendiges Mittel des Rechts und anderer sozialer Ordnungen (1994, S. 82f.). „Verpflichtung“ bedeutet zunächst einmal, dass ein menschliches Handeln nicht wahlfrei ist. Hart differenziert zwischen „Verpflichtet-Werden“ („being obliged“) und „Verpflichtet-Sein“ („having an obligation“). Da das bloße Faktum des Verpflichtet-Werdens, etwa durch einen Bankräuber, noch nicht die Frage des Verpflichtet-Seins, etwa durch das Recht oder die Moral, entscheidet, benötigt man jenseits der bloßen Beschreibung eines Glaubens oder Motivs des sich für verpflichtet Haltenden ein zusätzliches Element, um die Verpflichtung zu verstehen. Das zusätzliche Element ist die Regel. Die Behauptung, dass jemand unter einer Verpflichtung steht, impliziert nach Hart notwendig die Existenz einer Regel (wobei nicht umgekehrt gilt, dass jede Regel eine Verpflichtung auslöst) (S. 85).

56

Regeln, die das Zentrum von Harts Rechtstheorie bilden, sind zunächst einmal Tatsachen, die eine Pflicht auferlegen können. Sie sind faktisch und normativ und übersteigen den Sein-Sollen-Dualismus, wie ihn etwa Kelsen zu Grunde gelegt hat. Regeln geben Gründe für ein Handeln und sind deshalb keine bloßen Voraussagen, wie die Rechtsrealisten annehmen. Regeln erfordern – sollen sie verpflichtend sein –, dass die generelle Forderung nach Konformität beharrlich und der soziale Druck gegenüber Abweichlern groß ist (S. 86). Der soziale Druck kann in der Erzeugung von Scham, Schuldgefühlen oder Gewissensbissen bestehen, aber auch in physischen Sanktionen.

57

Hart unterscheidet eine interne und eine externe Perspektive auf die Regeln. Man kann sich als Mitglied einer Gruppe, welche die Regeln akzeptiert und verwendet, auf diese beziehen, oder als Nichtmitglied, also als Teilnehmer oder als Beobachter (S. 88ff). Die externe Perspektive kann wiederum eine strikte Perspektive der bloß äußeren Beobachtung regulären Verhaltens sein, etwa des Anhaltens vor einer Verkehrsampel, oder – so Harts eigene Haltung – eine gemäßigte Perspektive, welche den internen Standpunkt der Akzeptanz durch die Verpflichteten berücksichtigt. Die strikt externe Perspektive etwa des Skandinavischen Realismus lässt eine ganze Dimension sozialen Verhaltens außer Betracht, denn für die Verpflichteten zeigt die rote Ampel nicht nur, dass regelmäßig vor ihr angehalten wird, sondern sie gibt ein Zeichen anzuhalten, also eine Verpflichtung (S. 90). Der strikt externe Standpunkt kann nicht erklären, wie Regeln im Leben der Mehrheit der Bevölkerung funktionieren.

58

Das Recht ist gegenüber Moral und Konvention dadurch charakterisiert, dass es aus primären und sekundären Regeln besteht. Während primäre Regeln zum Handeln in Form physischer Bewegungen und Veränderungen verpflichten, beziehen sich sekundäre Regeln auf primäre Regeln und übertragen Befugnisse. Sie regeln nicht physische Bewegungen und Veränderungen, sondern die Schöpfung und den Wandel primärer Pflichten.

59

Gesellschaften mit bloß primären Regeln sind nur als kleine Gesellschaften in einer stabilen Umwelt denkbar, da ihre Sozialordnung folgende gravierende Nachteile hat (S. 92ff.): (1) Relative Unbestimmtheit: Bei Zweifeln besteht keine Instanz zur autoritativen Festlegung des Inhalts von konkreten Rechtspflichten. (2) Statik: Keine Instanz und kein Verfahren regeln die Anpassung von Primärregeln an veränderte Verhältnisse. (3) Relative Unwirksamkeit: Bei Verletzung von Rechtspflichten bestehen keine Instanz und kein Verfahren zur verbindlichen Feststellung der Verletzung und zur Festlegung einer Sanktion.

60

Komplexe Gesellschaften müssen, um diese gravierenden Nachteile zu vermeiden, die Primärregeln durch sekundäre Regeln ergänzen, und zwar durch drei Typen von Regeln, von denen der erste Typ der wichtigste ist (S. 95ff.): (1) Erkenntnisregeln, also Regeln, die Kriterien zur Feststellung der Existenz/Gültigkeit einer Primärregel enthalten (rules of recognition), etwa die Bestimmung des Gesetzeserlasses als Beschluss eines Parlaments und Verkündung im Gesetzblatt. (2) Änderungsregeln, also Regeln, die der Anpassung und Modifikation von Primärregeln dienen (rules of change), etwa Kompetenzregeln der Gesetzgebung. (3) Entscheidungsregeln, also Regeln, die bestimmten Personen die Befugnis verleihen, im Einzelfall verbindlich festzustellen, ob eine Primärregel verletzt wurde (rules of adjudication), etwa Regeln, die festlegen, wer in einem konkreten Fall der gesetzliche Richter ist.

61

Das System aus primären und sekundären Regeln soll nach Hart das „Herz“ einer modernen, entwickelten Rechtsordnung bilden. Die wichtigste Sekundärregel ist dabei die Erkenntnisregel. Sie ersetzt quasi Kelsens Grundnorm, bleibt aber nicht hypothetisch, sondern besteht faktisch, d. h. als diejenige Tatsache, nach der in einer bestimmten Gesellschaft primäre Regeln durch Gerichte, Verwaltungen und Privatpersonen identifiziert werden. Entscheidend ist dabei die faktische Anerkennung. Für England formuliert Hart etwa folgende faktisch anerkannte Erkenntnisregel: Was die Königin im Parlament erlässt, ist Recht.

62

Zusammenfassend postuliert Hart zwei notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz eines Rechtssystems: Die primären Regeln müssen zum einen von den Bürgern grundsätzlich befolgt werden, die sekundären Erkenntnisregeln, welche die Kriterien der Geltung spezifizieren, sowie die Änderungs- und Entscheidungsregeln müssen zum andern von den Beamten und Richtern als gemeinsame öffentliche Standards des offiziellen Verhaltens effektiv akzeptiert werden (S. 116). Es bestehen aber keine notwendigen inhaltlichen Anforderungen an das Recht bzw. den Rechtsbegriff. Das bedeutet: Auch extrem ungerechtes Recht soll Recht sein, wenn es nur in der soeben beschriebenen Weise anerkannt ist.

63

Harts Theorie primärer und sekundärer Regeln liefert als soziologische Beschreibung moderner, entwickelter Rechtssysteme wichtige Einsichten in das Recht. Sie ist allerdings als philosophische Analyse notwendiger Merkmale des Rechtsbegriffs zweifelhaft. Hart selbst hat primitive Rechtssysteme mit lediglich primären Regeln erwähnt. Man kann sich eine sehr einfache Stammesgesellschaft vorstellen, in der ohne jegliche systematische Verpflichtung gelegentlich Mitglieder andere, vorher nicht bestimmte Mitglieder darum ersuchen, in einer Meinungsver schiedenheit in richterähnlicher Art und Weise kategorisch-formal zu vermitteln. In anderen Fällen lösen Mitglieder dieser Gesellschaft ihre Konflikte mit Hilfe einer kategorisch-formalen Übereinkunft. Man würde diese einfachen sozialen Tatsachen bzw. menschlichen Handlungen wohl als Recht ansehen. Aber eine über den bloßen Begriff hinausgehende allgemein akzeptierte Erkenntnisregel, welches dieser Phänomene als Recht zu betrachten ist und welches nicht, besteht in derartigen Fällen nicht. Das bedeutet, dass die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Regeln für den Begriff des Rechts nicht begrifflich notwendig ist.

64

Harts Unterscheidung ist aber nicht einmal hinreichend: Man nehme an, Madame X war eine zentrale Gestalt im bürgerlichen Paris des 19. Jahrhunderts. Die Regeln, die in ihrem Salon galten, waren seinerzeit die Regeln für die Angehörigen der oberen Gesellschaftsschicht. In diesem Fall besteht ein Zwei-Ebenen-Regelsystem mit einer Erkenntnisregel: Die Regeln, die durch Madame X galten, wurden als die gültigen Regeln für die Pariser Oberschicht jener Zeit akzeptiert. Dieses System ähnelt einem System aus primären und sekundären Regeln, wie es Hart als charakteristisch für das moderne Recht vorgeschlagen hat. Aber wir würden das Regelsystem der Madame X nicht als Recht ansehen. Das Beispiel zeigt, dass die Unterscheidung von primären und sekundären Regeln nicht begrifflich hinreichend für das Recht bzw. den Rechtsbegriff ist, weil es noch andere soziale Normsysteme geben kann, die eine vergleichbare Zwei-Ebenen-Struktur aufweisen, die wir aber nicht als Recht ansehen.

65

Hart würde vielleicht einwenden, dass das System der Madame X kein politisches bzw. staatliches ist (S. 239). Aber auch die Normen von Religionsgemeinschaften, privaten Vereinen und der Vergabe von Internetdomänen werden als Recht angesehen, ohne politisch bzw. staatlich zu sein. Ähnliches gilt für die lex mercatoria. Und das Völkerrecht ist zwar politisch, nicht aber staatlich. Hart beschreibt also mit dem zweistufigen Regelsystem nur eine weit verbreitete, aber kontingente Eigenschaft moderner, entwickelter Rechtssysteme, nicht aber eine notwendige Eigenschaft des Rechts bzw. Rechtsbegriffs aller denkbaren Zeiten und Kulturen oder auch nur allen Rechts in der heutigen Zeit. Er schlägt ein Verständnis des Rechts vor das – in seinen eigenen Worten – auch ein solches einer „beschreibenden Soziologie“ sein könnte (S. 6), ein Verständnis, das als soziologische Beschreibung moderner, entwickelter Rechtssysteme hohen Wert hat, eine philosophische Perspektive auf notwendige Merkmale des Rechtsbegriffs aber nicht überflüssig werden lässt.

4. Moderner Nichtpositivismus I: Ronald Dworkins Unterscheidung von Regeln und Prinzipien

66

Ronald Dworkin räumt den Zielen des Rechts wieder eine stärkere Rolle ein. Allerdings geht auch seine Theorie zunächst von den Mitteln aus. Dworkin hat in mehreren Aufsätzen, die in dem Sammelband Taking Rights Seriously (EA 1977) zusammengefasst wurden, gegen Hart geltend gemacht, dass Rechtsordnungen neben Regeln auch Prinzipien enthalten.

67

Eine Regel verpflichtet als „Alles-oder-Nichts-Gebot“ (1977, S. 24) zu einer festgelegten Rechtsfolge, sofern die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind. Prinzipien werden dagegen in ihrer Anwendung durch andere Prinzipien limitiert. Sie geraten miteinander in Konflikt und ihr relatives Gewicht entscheidet (S. 26). Bei jeder Anwendung muss deshalb eine Abwägung und Gewichtung der relevanten Prinzipien erfolgen. Dworkin konzediert allerdings, dass Regeln und Prinzipien manchmal fast dieselbe Rolle spielen (S. 27).

68

Aus der Feststellung, dass das Recht aus Regeln und Prinzipien besteht, leitet Dworkin folgende Argumente für die These eines rechtsethischen Essentialismus (von der Pfordten 2001, S. 182), also der Annahme einer notwendigen Beziehung von Recht und Moral/Ethik (Verbindungsthese) ab, – in der Terminologie Ralf Dreiers (1991, S. 103ff.) – ein strukturtheoretisches und ein geltungstheoretisches Argument:

69

Das strukturtheoretische Argument besagt, dass Prinzipien kraft ihrer Struktur den egeren normativen Rechtsbegriff sprengen, weil sie die approximative Realisie-rung eines ethischen Ideals zur Rechtspflicht erheben. Das geltungstheoretische Argument besagt, dass die faktische und normativ gebotene Heranziehung solcher Prinzipien die strikte Grenzziehung zwischen rechtlichen Regeln und moralischen/ethischen Prinzipien durch eine sekundäre Erkenntnisregel unmöglich werden lässt. Harts sekundäre Erkenntnisregel kann als gesellschaftliche Tatsache zwar Primärregeln als gültiges oder ungültiges Recht auszeichnen, nicht aber Prinzipien (1977, 56ff.).

70

Zur Beurteilung des strukturtheoretischen Arguments ist fe stzustellen: Dworkin behauptet zwar, dass seine Thesen nicht nur für das amerikanische bzw. angelsächsische Rechtssystem gelten (S. 352), aber er bezieht sich selbst überwiegend auf dieses. Im angelsächsischen Recht gibt es weite Bereiche ohne systematische Kodifikation oder Gesetzgebung, die nur durch richterliches Fallrecht geregelt werden. Hat man aber nur einzelne Fälle als Entscheidungsrichtlinie, so liegt es nahe, zwischen ihnen zeitliche und räumliche Kohärenz durch die Bildung von Prinzipien herzustellen. Man kann dies als Vorstufe einer abstrakt-generellen gesetzlichen Regelung auffassen. Aus der Tatsache, dass die spezielle Rechtsform des richterlichen Fallrechts eine solche Hilfe zur Kohärenzbildung benötigt, darf aber nicht geschlossen werden, dies gelte für alle Typen des Rechts, etwa auch für Rechtsordnungen, in denen Kodifikationen, Parlamentsgesetze und geschriebene Verfassungen eine zentrale Rolle spielen. Im Übrigen müsste erst einmal erwiesen werden, dass die Prinzipienbildung auf Wertungen beruht, die nicht bloße Wertungen des positiven Rechts sind. Die Tatsache, dass die Wertungen von Einzelentscheidungen zu einer allgemeinen Regel werden, garantiert ja nicht, dass diese Regel in irgendeiner Weise als moralisch/ethisch und damit überpositiv zu qualifizieren ist.

71

Zum geltungstheoretischen Argument ist zu sagen: Wenn klare Verfassungs- und Organisationsnormen die Erzeugung und Geltung von Gesetzen regeln, so ist für einen zentralen Rechtsbereich die Unterscheidung zwischen rechtlichen Normen und außerrechtlichen Rechtfertigungen eindeutig – sofern man von einer sprachlich bedingten unvermeidlichen Unschärfe absieht. Auch richterrechtliche Regeln können diesen zwei Bereichen zugeordnet werden. Sie bleiben im Normbereich des Rechts, wenn sie sich im Rahmen des möglichen Wortlauts und der Rechtswertungen des positiven Rechts halten. Überdies haben viele Rechtsordnungen wie die der Bundesrepublik Deutschland einen Großteil der ethischen Prinzipien in ihre Verfassung inkorporiert und damit zu positivem Recht erhoben. Die Rechtsprechung kann auf Rechtswertungen der Verfassung zurückgreifen. Dabei handelt es sich aber um rechtsimmanente rechtliche Wertungen und nicht um das positive Recht übersteigende ethische Wertungen. Doch selbst wenn man annimmt, dass die Rechtsprechung in zweifelhaften Fällen faktisch auch auf außerrechtliche Wertungen zurückgreift, ist der rechtsethische Essentialismus noch nicht erwiesen. Das tatsächliche Überschreiten der Grenzen des positiven Rechts durch einzelne Rechtsanwender beweist keine begrifflich-analytische Verbindung von Recht und Ethik.

72

Man kann das Prinzipienargument auch noch auf einer basaleren normlogischen Ebene anzweifeln: Jede Präskription bzw. jede Norm enthält sowohl in ihrem deskriptiven Voraussetzungsteil als auch in ihrem normativen Gebotsteil ein striktes und ein graduell-relatives Element. Nur im Rahmen des tatsächlichen Sprachgebrauchs im Einzelfall kann eines dieser Elemente als unsinnig oder kontraproduktiv ausgeschlossen werden. Die zweifelhafte Annahme Dworkins und mancher Anhänger der Regeln-/Prinzipienunterscheidung besteht darin, der soeben erläuterte abstrakte sprachfunktionale bzw. normlogische Sachverhalt führe zu unterschiedlichen Normtypen und diese seien mit Rechts- und Moralnormen bzw. ethischen Rechtfertigungen zu identifizieren. Dagegen muss man einwenden, dass es selbstverständlich auch Normen der Moral und Ethik geben kann, die strikt gebieten, wie dies Kant etwa für das Verbot der Lüge annahm. Und Rechtsnormen können graduelle Abstufungen zulassen, etwa einzelne Normen der Verfassung. Der Zusammenhang zwischen den beiden Normcharakterisierungen strikt/graduell und Recht/Moral bzw. Ethik ist also ein kontingenter, kein analytischer und notwendiger. Zuzugeben ist allenfalls eine gewisse statistische Häufung.

73

Dworkins Unterscheidung zwischen Regeln und Prinzipien ist zwar grundsätzlich nur eine solche der Mittel, denn es handelt sich nur um zwei unterschiedliche Typen von Regeln als Mitteln. Über die Prinzipien finden jedoch notwendig moralische Ziele Eingang in das Recht. Dworkin hat in seinen frühen Arbeiten allerdings kein einzelnes, spezifisches inhaltliches Ziel als notwendige Bedingung des Rechtsbegriffs vorgeschlagen. Später rückt er den Wert der gleichen Berücksichtigung (equal concern) bzw. die Gleichheit (equality) ins Zentrum der Ethik, kennzeichnet diesen Wert aber nur als höchstes Ideal der Politik bzw. einer legitimen Regierung (2002, S. 1).

74

In seinem zweiten Hauptwerk Law´s Empire (EA 1986) führt er neben der Gerechtigkeit und der Fairness einen dritten spezifischen Wert bzw. eine dritte spezifische Überzeugung des Gesetzgebers und der Rechtsanwender an, die Integrität im Sinne der Kohärenz des umfassendem Ganzen des Rechts einer Rechtsordnung (1986, S. 166f., 176ff .). Allerdings behauptet Dworkin nicht, dass dieser Wert bzw. diese Überzeugung der Integrität ein notwendiges Ziel allen Rechts und damit eine notwendige Bedingung des Rechtsbegriffs ist. Es handelt sich vielmehr nur um ein ethisches „Ideal“ der Kohärenz, das von politischen Gemeinschaften, Gesetzgebern und Rechtsanwendern akzeptiert werden soll (S. 176, 189, 214f., 218). Im Übrigen gilt: Würde man die Integrität nicht nur als ethisches Ideal guten und gerechten Rechts, sondern als begriffliche Notwendigkeit des Phänomens Recht schlechthin ansehen, so wäre diese Annahme außerordentlich stark. Man wird wohl kaum behaupten können, dass alle Kulturen und Gesellschaften das Ziel der Integrität des Rechts als einer Kohärenz des ganzen Rechtssystems anstreben.

5. Kritische Rechtsstudien (Critical Legal Studies)

75

1977 gründeten amerikanische Rechtsphilosophen eine Vereinigung, deren Name Programm sein sollte, die Critical Legal Studies (Kairys 1998, Hutchinson 1989). Die Grundlage ihrer Position bildet eine Ideologiekritik am Recht. Das Recht kann danach nicht als eigengesetzlich strukturierte Normenordnung verstanden werden, hinsichtlich derer man mit wissenschaftlichen Methoden zu objektiven Lösungen gelangen kann. Das Recht ist vielmehr Resultat der sozialen, politischen, institutionellen und persönlichen Einflüsse der Gesellschaft und der rechtssetzenden Personen, oder mit einem Schlagwort: Recht ist Politik. Die wissenschaftliche Analyse soll die sozialen und politischen Einflüsse auf das Recht aufdecken. Ziel ist es, die Demokratisierung voranzutreiben.

6. Neues Naturrecht

76

Mittlerweile gibt es auch wieder Vertreter eines neuen Naturrechts (vgl. Bix 2002). John Finnis postuliert z. B. sieben voneinander unabhängige, nichtinstrumentelle Höchstwerte (1980, S. 59ff): Leben, Erkenntnis, Spiel, Schönheit, Freundschaft, praktische Vernunft, Religion. Diese Werte sollen intuitiv einsehbar, evident und nicht weiter begründbar sein. Sie bilden Rechtfertigungen für Handlungen, und zwar in Verbindung mit neun Regeln der praktischen Vernunft: Entwicklung eines kohärenten Lebensplans, keine willkürliche Abwertung einzelner Höchstwerte, Unparteilichkeit, innere Freiheit und Offenheit, Übernahme von Verantwortung, limitierte Folgenberücksichtigung, keine direkte Entscheidung gegen einen basalen Wert, Verwirklichung des Gemeinwohls, Übereinstimmung zwischen Handlung und Gewissen.

7. Der Rechtspositivismus III: Joseph Raz' Betonung der Autorität des Rechts

77

Joseph Raz, ein Schüler H. L. A. Harts, hat in seiner Definition des Rechts auf das Erfordernis des Zwei-Ebenen-Regelsystems verzichtet. Er hält dagegen die „Autorität“ für die entscheidende Eigenschaft des Rechts (1979, S. 43). Autorität ist aber auch nur ein Mittel wie Befehle, Normen, Dynamik, Zwang, primäre und sekundäre Regeln etc. Niemand würde Autorität als letztes Ziel des Rechts akzeptieren.

8. Der sog. Institutionelle Rechtspositivismus

78

Der sog. Institutionelle Rechtspositivismus von Neil MacCormick und Ota Weinberger stellt wie Hart Regeln bzw. Normen ins Zentrum seines Rechtsverständnisses. Die bloße Faktizität einer Regelpraxis genügt aber nicht, um Recht zu erzeugen. Notwendig ist vielmehr eine staatliche oder staatsähnliche Institutionalisierung dieser Regelpraxis (MacCormick/Weinberger 1986; MacCormick 2007). Um diese zu gewährleisten, müssen einige autoritätsverleihende Regeln konventional gelten. Man kann insofern institutionelle Regeln der Einsetzung, der Konsequenzen und der Beendigung unterscheiden (MacCormick 2007, S. 36). Wie die anderen Varianten des Rechtspositivismus bleibt aber auch diese Version bei der bloßen Beschreibung von Mitteln stehen, ohne notwendige Ziele des Rechts anzuerkennen.

9. Moderner Nichtpositivismus II: Robert Alexys Annahme eines Anspruchs auf Richtigkeit

79

Robert Alexy hat geltend gemacht, dass das Recht einen „Anspruch auf Richtigkeit“ erhebe, was vom Standpunkt des Beobachters für das Rechtssystem als Ganzes und vom Standpunkt des Teilnehmers sowohl für das Rechtssystem als Ganzes als auch für einzelne Normen die Verbindungsthese beweisen soll (Alexy 2002, S. 62ff., 124). Aber schon die Wortverbindung „Anspruch auf Richtigkeit“ begegnet Zweifeln. Ein Anspruch wird gegenüber einem anderen erhoben; und zwar mit dem Ziel, diesen anderen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. Man erhebt einen Anspruch auf Zustimmung, Befolgung, Anerkennung, Respekt etc. „Richtigkeit“ ist demgegenüber kein mögliches Verhalten eines angesprochenen anderen Menschen oder einer Gemeinschaft von Menschen, sondern die Substantivierung einer janusköpfigen Verbindung aus Wertung und Beschreibung. Wir beurteilen Normen oder Handlungen als „richtig“. Eine solche Bewertung ist aber ein bloßes Faktum und beweist keine begrifflich-analytische Verbindung. Im Übrigen bedeutet das Erheben eines „Anspruchs auf Richtigkeit“ noch nicht, dass hier Richtigkeit – und damit eine notwendige Verbindung von Ethik und Recht – tatsächlich anzunehmen ist. Der Verzicht auf die Annahme eines notwendigen Ziels des Rechts lässt auch hier die nichtposivistische Verbindungsthese unbegründet.

10. Exklusiver Rechtspositivismus/Inklusiver Rechtspositivismus

80

Hart hat im Postskript zur 2. Aufl. von The Concept of Law die Unterscheidung von Regeln und Prinzipien zwar anerkannt, Dworkins nichtpositivistische Folgerungen aber zurückgewiesen und eine Inkorporation der Prinzipien in das Recht als Recht angenommen (Hart 1994, Postskript). In der Folge hat der Rechtspositivismus mit einer Spaltung in zwei Schulen reagiert, je nachdem ob es für möglich gehalten wird, die Prinzipien als Teil des Rechts aufzunehmen oder nicht (sog. inklusiver versus exklusiver Rechtspositivismus). Nach Auffassung des inklusiven Rechts-positivismus, den neben Hart in seinem Postskript etwa auch Jules Coleman und Kenneth Himma vertreten, besteht kein Hindernis für die Erkenntnisregel, auch moralische Normen in das Recht zu integrieren (Himma 2002, S. 125ff.).

81

Joseph Raz und Andrei Marmor vertreten dagegen den exklusiven Rechtspositivismus. Marmor führt zwei Argumente dafür an (2002, 104ff.): (1) Recht ist dadurch gekennzeichnet, dass konventionelle Regeln soziale Tatsachen als Quellen des Rechts bestimmen. Die Erkenntnisregel moderner Rechtssysteme legt fest, wie Recht erzeugt wird. Warum sollten diese Konventionen dann nicht festlegen, dass Recht durch ein moralisches oder politisches Argument erzeugt wird? Die Antwort Marmors lautet: Das kann nicht der Fall sein, denn es gibt hier nichts, was Konventionen konstituieren könnten. Es gibt keine konstitutive Rolle für Konventionen, wenn festgelegt wird, dass Menschen gemäß der Moral handeln sollen. Politik, Moral, Ethik und vergleichbare Überlegungen beruhen auf unserem praktischen Denken ohne Bezug auf Konventionen. Konventionen können nur eine Rolle spielen, wenn diese Fragen Teil des Rechts werden, also Teil einer konventionell etablierten rechtlichen Praxis. Die Konventionen konstituieren also das Recht als soziale Praxis, anders als Politik und Moral.

82

(2) Raz hat geltend gemacht, dass das Recht eine autoritative Institution ist, und zwar in doppeltem Sinn: Zum einen ist es eine de-facto-Autorität, zum anderen fordert es auch Autorität. Welche Dinge können nun legitime Autorität in Anspruch nehmen? Dafür gibt es zwei Argumente: Zum einen müssen ihre Direktiven als solche identifizierbar sein, ohne sich noch einmal auf die Gründe zu stützen, die eigentlich ersetzt werden sollen. Ansonsten kann die Autorität ihre praktische Funktion nicht erfüllen. Autoritäten sind dazu da, eine praktische Differenz zu bewirken. Und das können sie nicht, wenn die Direktiven nicht als solche erkannt werden können. Zum anderen muss die Autorität in der Lage sein, eine Meinung darüber zu bilden, wie die unterworfenen Subjekte sich verhalten sollen, und zwar unabhängig von den eigenen Überlegungen der Subjekte. Es muss personale Autorität sein. Es kann keine Autorität ohne Autor geben.

83

Alle Positionen in dieser Debatte leiden darunter, dass sie das Recht nur auf der Ebene faktischer Mittel zu spezifizieren versuchen. Aber Normen faktisch zu inkorporieren oder zu exkludieren können auch andere nichtrechtliche soziale Normensysteme.

V. Folgerungen: Ziele und Mittel des Rechts

84

Für das Verständnis menschlicher Gestaltungen ist zunächst das Ziel entscheidend, welches mit ihnen verfolgt wird. Dies gilt auch für das von Menschen gemachte Recht. Deshalb kann die rechtspositivistische Reduktion des Rechtsverständnisses auf die bloßen Mittel nicht überzeugen. Aber genügt die bloße Angabe des Ziels? Oder anders formuliert: Hat das Recht als eine Form menschlichen Handelns ein notwendiges und hinreichendes Ziel jedes einzelnen Handelns und der Praxis als Ganzer? Die entscheidende Einsicht lautet, dass das spezifische Ziel des Rechts für seine Begriffsbestimmung zwar notwendig, nicht aber hinreichend ist (von der Pfordten 2008b). Das Ziel genügt also nicht, um das Recht von anderen sozialen Tatsachen mit vergleichbarem Ziel wie der Moral oder Politik abzugrenzen. Deshalb ist es erforderlich, auch die notwendigen und spezifischen Mittel des Rechts zum Zweck der Begriffserklärung heranzuziehen. Dadurch wird die Definition des Rechts schwierig und kontrovers.

1. Das notwendige Ziel des Rechts

85

Das Recht hat – so die hi er vertretene These (von der Pfordten 2008a, b) – als notwendiges Ziel und daher als notwendiges Merkmal seines Begriffs das Ziel der Vermittlung zwischen möglicherweise gegenläufigen, konfligierenden Belangen.

86

Die Verfassung vermittelt etwa zwischen grundlegenden Lebensvorstellungen der Menschen, die Gesetze zwischen unterschiedlichen allgemeinen Belangen, die Urteile der Richter zwischen den Interessen in einzelnen Konflikten, die Verwaltungsakte der Verwaltungsbeamten zwischen dem konkreten Wollen einzelner Bürger und/oder den Interessen der Allgemeinheit.

87

Vier Elemente des begrifflich notwendigen Ziels des Rechts müssen nach der obigen Definition unterschieden werden: (1) wenigstens zwei mögliche Belange bzw. Interessen, die (2) möglicherweise gegenläufig sind, und bei denen (3) die Möglichkeit eines Konflikts besteht, sowie (4) ihre beabsichtigte tatsächliche Vermittlung. Jedes dieser Elemente ist erklärungsbedürftig:

88

Mögliche Belange/Interessen: Die Ausdrücke „Belang“ und „Interesse“ werden hier synonym verwandt. Sie sind nicht egoistisch oder ökonomisch verkürzt zu verstehen. Ein wichtiger Belang ist etwa, die eigenen Kinder auf eine gute Schule zu schicken. Die Belange müssen für die Vermittlung durch das Recht nicht schon wirklich bestehen. Es genügt die bloße Möglichkeit ihrer Entstehung, z.B. die Belange zukünftiger Generationen als Ausgangspunkt des Vermittlungsziels. Der Begriff Belang bzw. Interesse abstrahiert von konkreteren Eigenschaften der zu berücksichtigenden Entitäten. Vier solcher Eigenschaften immanenter Lebewesen kommen in Betracht: Strebungen, Bedürfnisse, Wünsche und Ziele derjenigen Entitäten, die Träger von Interessen sein können. Diese vier Eigenschaften bilden eine Art Kontinuum zwischen einer rein körperlichen und einer rein geistigen Bestimmung. Strebungen unseres Körpers wie das Immunsystem sind rein körperlich. Bedürfnisse wie diejenigen nach Schlaf, Essen, Trinken, Wärme und Schutz sind körperlich, aber willentlich beeinflussbar. Wünsche haben nicht selten einen körperlichen Ursprung, sind aber vor allem geistig und können auch vollständig unterdrückt werden, wie z. B. der Wunsch, ein Buch zu lesen. Ziele sind rein geistig, wie das Ziel, eine möglichst gute Theorie des Rechts zu entwickeln. Kollektive und fiktive Entitäten wie juristische Personen können mangels eines Körpers keine Strebungen, Bedürfnisse oder Wünsche entwickeln. Ihnen können nur Ziele zugeschrieben werden, die natürliche Repräsentanten formulieren.

89

Mögliche Gegenläufigkeit: Die Belange müssen potentiell auf die eine oder andere Art und Weise gegenläufig sein, das heißt, sie dürfen nicht mit Sicherheit vollkommen übereinstimmen. Stimmen sie mit Sicherheit vollkommen überein, so besteht weder die Möglichkeit noch der Grund einer Vermittlung durch das Recht. Wieder genügt die bloße Möglichkeit der Gegenläufigkeit, etwa die mögliche Gegenläufigkeit von Belangen lebender Personen untereinander oder mit künftigen Generationen.

90

Möglichkeit eines Konflikts: Selbst wenn zwei Belange gegenläufig sind, kann ein Konflikt zwischen diesen Belangen bzw. präziser: über diese Belange unmöglich sein, was sowohl die Möglichkeit als auch den Grund für eine Vermittlung zwischen diesen Belangen durch das Recht ausschließt. Beispiel: Der Urlauber will Sonnenschein, der Bauer Regen. Solange das Wetter nicht lokal beeinflussbar ist, kann es keinen Konflikt zwischen ihren gegenläufigen Belangen geben. Eine Vermittlung durch das Recht ist weder möglich noch notwendig.

91

Vermittlung: Die Vermittlung darf im Gegensatz zu den ersten drei Erfordernissen nicht nur möglicher Inhalt des Ziels sein. Sie muss vielmehr wirklich, d. h. tatsächlich angestrebt werden, da das Recht selbst ja eine Form der Realität ist und nicht nur der Virtualität. Was bedeutet „Vermittlung“? Das Recht muss eine überlegende, d. h. die gegenläufigen Belange und ihre Träger zumindest berücksichtigende Entscheidung suchen. Das bedeutet: Die Vermittlung muss nicht das Ziel haben, gut, gerecht oder gleich in einem anspruchsvollen, perfektionistischen Sinn zu sein oder dieses Ziel sogar zu erreichen. Notwendig ist aber die grundsätzliche Berücksichtigung der möglicherweise betroffenen Interessenträger mit ihren Belangen. Die Tötung, die Tötungsvereinbarung und der Tötungsbefehl stellen etwa – sofern sie nicht Ergebnis eines gerichtlichen Verfahrens sind – keine grundsätzliche Berücksichtigung der Betroffenen und ihrer Belange dar, weil bei derartigen Handlungen in keiner Weise die aktuellen oder möglichen gegensätzlichen Belange der Betroffenen und des Tötenden vermittelt werden. Tötungen im Krieg sind deshalb kein Recht, können aber natürlich, etwa als Mittel der Verteidigung, völkerrechtlich erlaubt und ethisch gerechtfertigt sein. Ebenso kann die vollständige Ausgrenzung und Entrechtung von ganzen Teilen der Bevölkerung ihnen gegenüber schon begrifflich kein Recht sein. Beim antiken Sklaven“recht“ kommt es etwa für seine Qualifizierung darauf an, ob die Belange der Sklaven zumindest in minimaler Form berücksichtigt wurden.

92

Die hier formulierte Anforderung an das Recht ist relativ abstrakt und schwach. Das Recht muss nicht die Erfüllung aller oder auch nur zentraler Forderungen der Moral oder Ethik zum notwendigen Ziel haben. Aber es hat ein einziges enges begrifflich relativ notwendiges Ziel, ohne das ein Faktum nicht als Recht identifiziert werden kann. Sofern man will, kann man dieses viel engere Ziel als „Gerechtigkeit“ in einem sehr schwachen Sinne bezeichnen, vorausgesetzt, man verwischt den zentralen Unterschied zu viel stärkeren Begriffen der Gerechtigkeit als Notwendigkeit des Rechtsbegriffs und als ethischen Maßstab nicht.

93

Das hier vorgeschlagene notwendige Ziel des Rechts ist weniger anspruchsvoll als die Radbruchsche Formel. Es verneint weder die Gültigkeit einer Rechtsnorm, wenn der Widerspruch zur Gerechtigkeit „unerträglich“ ist (erster Teil), noch die Rechtsnatur selbst, wenn von den Rechtssetzern Gerechtigkeit in einem stärkeren Sinn nicht einmal erstrebt wird (zweiter Teil). Aber auch wenn die stärkeren Forderungen der Radbruchschen Formel aus einer rechtstheoretischen Perspektive nicht als notwendige Bedingungen des Rechtsbegriffs angesehen werden können, spricht natürlich aus einer ethischen Perspektive vieles dafür, sie in das Gewohnheitsrecht oder das positive Verfassungsrecht einer Gesellschaft zu inkorporieren. Aus Gründen der Ethik muss das Recht inhaltlich sehr viel mehr erstreben – nämlich gutes und gerechtes Recht zu sein – als seine begriffliche Abgrenzung von anderen sozialen Phänomenen mit Hilfe des schwachen Ziels der Vermittlung gegenläufiger Belange erfordert. Die ethischen Anforderungen an das Recht müssen jedoch sorgfältig von der begrifflichen Bestimmung des Phänomens Recht unterschieden werden.

2. Die notwendigen Mittel des Rechts

94

Mit Hilfe des Ziels der Vermittlung möglicher gegenläufiger, konfligierender Belange lässt sich das Recht von vielen anderen sozialen Handlungen bzw. Tatsachen abgrenzen. Aber manche sozialen Tatsachen sind auch Handlungen im weitesten Sinn und haben dasselbe oder zumindest ein ähnliches begrifflich notwendiges Ziel. Dies gilt insbesondere für Moral, Politik, Religion und nichtmoralische Konventionen. Von diesen sozialen Handlungen mit einem gleichen oder wenigstens ähnlichen Ziel kann das Recht nur mit Rekurs auf seine notwendigen Mittel unterschieden werden. Allerdings sind nicht alle notwendigen Mittel dazu tauglich. Das Recht verwendet Mittel, die auch alle anderen sozialen Handlungen, die dem Ziel der Vermittlung möglicher gegenläufiger, konfligierender Belange dienen, verwenden – schlicht auf Grund der Tatsache, dass die angestrebte Vermittlung ihre Verwendung faktisch voraussetzt. Die beiden wesentlichen derartigen Mittel sind Denken und Sprache. Es ist schlechterdings nicht vorstellbar, wie zwischen gegenläufigen Belangen ohne Denken und Sprache vermittelt werden soll. Von den Arten des Denkens und der Sprache nutzt das Recht alle möglichen, also Beschreiben (Deskription), Bewerten (Evaluation) und Vorschreiben (Präskription, Normierung). Insbesondere Normen sind ein notwendiges Mittel des Rechts, weil die Vermittlung gegenläufiger Interessen ohne eine Verpflichtung der Interessenträger zu bestimmtem Handeln nicht möglich ist. Das Recht ist also notwendig normativ.

95

Seine Normativität ist aber nicht spezifisch für das Recht, denn auch alle anderen sozialen Handlungen, die der Vermittlung möglicher gegenläufiger, konfligierender Belange dienen, sind notwendig normativ. Auch die Moral, die Politik, die Religion und nichtmoralische Konventionen müssen Normen zur Verwirklichung ihres Vermittlungsziels nutzen. Man muss also nach weiteren, notwendigen Mitteln suchen, die spezifisch für das Recht sind. Die entscheidenden Kennzeichen im Vergleich zu anderen sozialen Handlungen sind:

96

Konventionen (z. B. Essenssitten): Recht enthält nicht nur freiwillige Regeln bzw. Normen, sondern zumindest auch kategorische Verpflichtungen, womit Verpflichtungen gemeint sind, die keine konkret-praxisbezogene Zustimmung der Verpflichteten zur notwendigen Bedingung haben (was nicht bedeutet, dass alle Normen des Rechts kategorisch sind). Das Recht wird somit – wie die Moral – von bloßen nichtmoralischen Konventionen durch seine partielle Kategorialität abgegrenzt. Auch gegenüber der bloßen Mediation unterscheidet sich der Richterspruch durch seine Kategorialität.

97

Moral: Das Recht hat in allen seinen Ausprägungen ausschließ lich externe Quellen und Mittel (Erlassen, Vereinbaren, Richten, Anordnen, Wählen), aber keine rein interne Quelle wie das menschliche Gewissen, das eine, wenn auch nicht die einzige Quelle der Moral ist. Von der Moral unterscheidet sich das Recht also durch die Externalität aller seiner einzelnen Ausprägungen.

98

Politik: Das Recht zeichnet sich in seinen Manifestationen durch eine gewisse Formalität bei seiner Erzeugung, Verkündung und Anwendung aus, die einfachen politischen Handlungen, z. B. einer außenpolitischen Entscheidung, etwa einer Regel wie der Monroe- oder der Breschnew-Doktrin, nicht eigen ist. Das unterscheidende Merkmal des Rechts im Vergleich zur Politik, aber auch zu anderen vergleichbaren sozialen Handlungen ist also seine Formalität in allen seinen einzelnen Ausprägungen. Die Formalität führt zur Rechtssicherheit. Die Anforderung der Formalität gilt in seiner letzten Realisation auch für das Gewohnheitsrecht, das seine Form im parlamentarischen, gerichtlichen oder administrativen Verfahren finden muss.

99

Religion: Das Recht bezieht sich selbst als ein mögliches göttliches oder natürliches Recht auf immanente Weltverhältnisse der Menschen und ihre Handlungen. Die Religion hat dagegen als Praxis des Glaubens auch einen Bezug auf ein transzendentes Ziel, etwa das Ziel einer ewigen Seligkeit, einer Wiedergeburt oder zumindest einer ewigen Seelenruhe. Demzufolge ist das unterscheidende Merkmal des Rechts gegenüber der Religion seine Immanenz in all seinem Handlungsbezug – zumindest sofern Religion und Recht in der Realität getrennt werden und nicht mehr oder minder ungetrennt sind, wie beim jüdischen oder islamischen Recht.

100

Notwendige Mittel menschlichen Rechts sind also neben der Nutzung von Denken, Sprache und Normen seine Kategorialität, seine Externalität, seine Formalität und – zumindest wenn Religion und Recht begrifflich getrennt sind: seine Immanenz.

VI. Bibliographie

Alexy, R., 22002, Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg.

Aristoteles, Nikomachische Ethik, zitiert nach der Standardzählung von Bekker.

—, Politik, zitiert nach der Standardzählung von Bekker.

Augustinus, De Civitate Dei, zitiert nach Buch und Kapitel.

Austin, J., 1832, The Province of Jurisprudence Determined, Cambridge 1995.

Bentham, J., 1789, The Principles of Morals and Legislation, Buffalo 1988.

Bix, B., 2002, Natural Law: The Modern Tradition, In: J. Coleman und S. Shapiro, The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford.

Bjarup, J., 1978, Skandinavischer Realismus, Freiburg/München.

Brugger, W., Neumann, U., Kirste, St. (Hrsg.), 2008, Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert, Frankfurt/M.

Cicero, De Legibus, zitiert nach Buch und Kapitel.

Dreier, R., 1991, Der Begriff des Rechts. In: Ders., Recht, Staat, Vernunft. Studien zur Rechtstheorie 2, Frankfurt a. M.

Dworkin, R., 1977, Taking Rights Seriously, Cambridge, Mass. Dt. 2007, Bürgerrechte ernstgenommen, Frankfurt a. M.

—, 1986, Law’s Empire, Cambridge, Mass.

—, 2002, Sovereign Virtue, Cambridge, Mass.

Fichte, J. G., 1796, Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre. Werke III, Berlin 1971.

Hart, H. L. A., 21994, The Concept of Law, Oxford. Dt. 1973, Der Begriff des Rechts, Frankfurt a. M.

—, 1992, Are There Any Natural Rights? In: J. Waldron, Theories of Rights, Oxford.

Hegel, G. W. F., 1821, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundriss. Werke 7, Frankfurt a. M. 1970.

Himma, K., 2002, Inclusive Legal Positivism. In: J. Coleman und S. Shapiro, The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford.

Hobbes, T., 1651, Leviathan, hg. von R. Tuck, Cambridge 1991.

Hutchinson, A. C. (Hrsg.), 1989, Critical Legal Studies, Totowa.

Von Jhering, R., 31893, Der Zweck im Recht, Leipzig.